"¡Practica la Contemplación del Espíritu!"

Obras de arte: Marion Donehower (Sección de Artes Visuales)

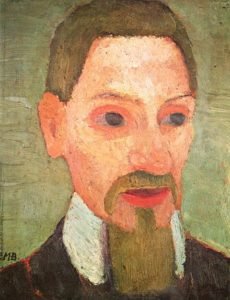

Rainer Maria Rilke / Paul Cézanne

Queridos amigos,

Uno de los aspectos singulares de nuestra Sección de Artes Literarias y Humanidades es su estrecha relación con las artes visuales y con las artes plásticas. Sección de Artes Visuales.

La mayoría de ustedes saben que nuestro líder de la Sección del siglo XXI Christiane Haid (que se unió a nosotros para nuestras Conferencias de América del Norte en 2024 y 2025.) es el líder del Sección de Artes Plásticas de la Escuela Superior de Ciencias Espirituales del Goetheanum, así como el líder de nuestro Sección de Artes Literarias y Humanidades (llamado Sección de Ciencias Bellas en alemán). Además de dedicarse a la literatura y las humanidades, Christiane es artista y pintora.

La creatividad artística siempre ha sido de vital importancia para nuestra Sección. . .

Pero quizá no sepa (o lo haya olvidado) que la persona elegida por Rudolf Steiner primer dirigente de nuestra Sección, era también artista plástico en activo, además de poeta, novelista y dramaturgo.

Estoy hablando de Albert Steffen.

"Albert Steffen era antroposófico incluso antes de nacer".

- Rudolf Steiner, discurso pronunciado en la Conferencia de Navidad, el 24 de diciembre de 1923, a las 11:15 de la mañana

"¿Decir qué?" Albert Quién?

Albert Steffen es una persona cuyo nombre y actividades ya no son tan conocidos para muchos amigos de Norteamérica.

Algunas personas incluso se sienten incómodas o nerviosas cuando se menciona el nombre de Albert Steffen. Esto se debe a menudo a sus recuerdos de los muy difíciles y traumáticos años cargados de crisis tras la muerte de Rudolf Steiner hace más de cien años, cuando la Sociedad General fundada por Rudolf Steiner en el Conferencia de Navidad se hizo pedazos.

Quizás ahora que estamos en el segundo centenario de la muerte de Rudolf Steiner es hora de examinar esa situación en los años 30 y 40 en el movimiento y la Sociedad, ya que pone de relieve un tema de gran importancia existencial, que es. . .

Amistad espiritual

Uno de los temas de investigación actuales de nuestro grupo de la Sección, que se reúne periódicamente en el norte de California desde 2010, es el siguiente Amistad espiritual. A lo largo de los años hemos dedicado varias reuniones a debatir sobre la amistad espiritual: por ejemplo, la amistad de Goethe y Schiller, Mary Wollstonecraft y William Blake, Novalis y Ludwig Tieck. También analizamos la amistad entre Albert Steffen y Percy MacKaye, poeta y dramaturgo estadounidensepadre de Arvia MacKaye Ege y Christy MacKaye Barnes. Percy, al igual que Albert, es ignorado o marginado en gran medida en la actualidad, pero por razones diferentes.

En varias reuniones a lo largo de los años, He intentado destacar a Percy MacKaye y a su extensa familia. Lo hice para reavivar una discusión sobre la historia de nuestra Sección y la historia del movimiento antroposófico en el siglo XX. La amistad espiritual de Percy MacKaye (y de otros miembros de la familia MacKaye, entre ellos Henry Barnes) con Albert Steffen es muy importante para la historia de nuestra Sección . . así como para la historia de la Sociedad en el contexto del años de crisis del siglo XX tras la muerte de Rudolf Steiner en marzo de 1925.

Es un tema tenso, cargado de dramatismo y contradicciones performativas . . quizás digno de algún joven novelista, dramaturgo o guionista que aún no ha encontrado su voz o su público.

Volveré sobre este tema de la amistad espiritual de Albert Steffen y Percy MacKaye en posteriores encuentros y posts. No pierdan de vista este sitio web. Pero mientras tanto...

Rainer Maria Rilke; Paul Cézanne / Dos ensayos de Albert Steffen

Quiero compartir dos ensayos de Albert Steffen extraídos de su libro Buch der Rückschau [Libro del Recuerdo], publicado en 1938. Éstas aparecieron anteriormente en el Revista de Antroposofíaya desaparecida. He elegido estos ensayos porque ilustran la amistad espiritual entre nuestra Sección de Artes Literarias y Humanidades y la Sección de Artes Visuales. Hablamos de esta estrecha amistad entre las artes visuales y las artes literarias cuando estudiamos al poeta inglés William Blake. Y cuando estudiamos a Blake, Incluso pusimos música al debate. Patricia Dickson, miembro del consejo de dirección de la Sección de Artes Visuales, interpretó dos canciones de Blake Canciones de inocencia y experienciacanciones compuestas expresamente para la voz de Patricia Dickson.

Quizás en un futuro Salón Luna Nueva reunión del grupo de la Sección Norte de California, también se pueden cantar poemas de Albert Steffen o Percy MacKaye?

"Sé que este mundo es un mundo de imaginación y visión. . . pero no todo el mundo ve igual. A los ojos de un avaro, una guinea es mucho más hermosa que el Sol, y una bolsa gastada por el uso del dinero tiene proporciones más bellas que una vid llena de uvas. El árbol que a unos hace llorar de alegría, a los ojos de otros es sólo una cosa verde que se interpone en el camino. . . . pero a los ojos del hombre de imaginación, la naturaleza es la imaginación misma. Como es el hombre, así ve . . . Para mí, este mundo es todo una continua visión de la fantasía o la imaginación..."

- William Blake, en una carta al reverendo John Trusler, 1777

Dos recuerdos

por Albert Steffen

"Un poeta y un pintor"

Recolección Uno

El poeta Rainer Maria Rilke

Mis encuentros con Rainer Maria Rilke se sitúan en los años de la guerra (1914-1918), que pasé en Múnich. En el pequeño restaurante donde tomaba la comida del mediodía, me interesaba desde hacía mucho tiempo un cliente que aparecía esporádicamente, se sentaba discretamente en una mesa solitaria y, sin preocuparse de su entorno, se apresuraba a consumir un sencillo manjar, para luego marcharse de nuevo. El aire discreto pero distinguido de este escurridizo desconocido me resultó simpático desde el principio, pero nunca pregunté quién podría ser el que tan obviamente se ocultaba tras ese exterior, porque a mí también me gustaba ir de incógnito. Sin embargo, en este aspecto los dos solitarios eran muy diferentes. Rilke reflexionaba en su interior. Yo, desde mi juventud, estaba acostumbrado a observar atentamente, y esto se había agudizado con mis estudios científicos, de modo que se había convertido en mi costumbre dibujar los rostros de las personas -perfil y forma, inclinación de la cabeza, porte y gesto- y sólo entonces me volvía hacia el estado de ánimo, buscando a partir de ahí penetrar en las cualidades interiores que se mostraban como coloraciones del alma.

Rilke apenas posaba sus ojos en la gente que entraba y salía del lugar, aunque entre ellos había algunas figuras muy interesantes. Llegué a la conclusión de que se trataba de un hábito que probablemente había adquirido en la ciudad (Schwabing -donde vivía- difícilmente podía considerarse una ciudad), o como un medio de autoprotección, ya que su mirada, poseedora de una cualidad escrutadora, atraía tras de sí toda su alma y, para no ser herida en su sensibilidad, tenía forzosamente que protegerse de ser cautiva.

Además, cuando me encontré con el forastero en otras situaciones, sobre todo en el Jardín Inglés, iba como alguien que tenía más afición a oír que a ver.

Ahora bien, lo peculiar era que, para hacer justicia a esta figura, el sentido observador interior tenía que buscar nuevas formas de expresión. Así, a menudo me veía obligado a reflexionar: "Esa frente es como una torre. El centinela que vigila allí contempla un ejército de espíritus que se elevan por encima; sin embargo, no son las huestes de ángeles de la Cristiandad, sino del Islam."

Y digna de mención era la boca.

Me recordaba a un barbo [un tipo de pez gato], con sus largos filamentos en forma de barba, que tanto me gustaba observar de niño, cuando se quedaba inmóvil en el agua corriente del manantial mientras las olas ondulaban sobre el brillante lecho pedregoso.

De pronto comprendí también el resplandor, a veces brillante, a veces sombrío, que brotaba de aquellos ojos: la alternancia interior de confianza y temor. ¡Un espíritu que es libre y, sin embargo, siente que algo de terror se cierne sobre él!

Pero, ¿de qué tenía miedo este poeta? ¿De que le arrebataran su elemento nativo?

Por supuesto, para entonces yo ya sabía quién era, y él también se había aprendido mi nombre.

Un día, Rilke, que era diez años mayor que yo, se sentó de repente a mi mesa y empezó a hablar de una obra de teatro que él y yo habíamos visto la noche anterior: "De la mañana a la medianoche", de Georg Kaiser. Se contaba que Rilke ya la había visto cinco veces. Trata de unos salvacionistas [cristianos del Ejército de Salvación] que no cumplen con su deber. Seguimos hablando de la relación de la palabra con los hechos y la doctrina.

Le hablé de un amigo que se había doctorado en historia del arte y luego se había hecho oficial del Ejército de Salvación. Luego la conversación giró en torno a la guerra. Rilke contó cómo el pintor Kokoshka, que era amigo suyo, sufrió su primer ataque en los Dragones. Había puesto las manos sobre los ojos de su caballo para protegerlos.

Cuando durante la conversación observé que el conocimiento afectaba productivamente a mi poesía, guardó silencio y sentí su oposición. Me habría parecido poco delicado citar las palabras de Goethe:

"... por medio de un giro psicológico secreto, o estado de ánimo, que tal vez merecería un estudio más profundo, creo que me he elevado a una especie de producción que en plena conciencia dio a luz lo que incluso ahora encuentra mi aprobación, sin que tal vez pueda volver a nadar en el mismo río, sí, un estado de ánimo al que Aristóteles y otros prosistas atribuirían una especie de locura."

- Goethe, citado por Steffen

Ese giro psicológico secreto me era conocido desde hacía tiempo; últimamente lo había encontrado, fidedigno por el conocimiento, en las obras de Rudolf Steiner. Sin su ejercicio, tuve que decirme a mí mismo, el poder creativo de los futuros poetas estaría destinado a secarse o a ser engullido por esos logros de la ciencia técnica que se están imponiendo. Consideré que el método que Goethe aplicó en la metamorfosis de las plantas era una ayuda para despertar y mantener vivas las fuerzas nacientes del alma. Me pareció que también sería beneficioso para Rilke, que en aquella época se sentía a menudo abandonado por su genio.

Naturalmente, no creía que ninguna forma de entrenamiento pudiera sustituir a la pura poesía. Esto era, y seguía siendo, gracia. A pesar de ello, el grano de los dioses crecía, más fácilmente, aunque todo pasara desapercibido, en un campo diariamente cuidado por tal ejercicio.

Rilke también se formó a sí mismo, pero no en este campo del saber. A pesar de la admiración que se puede sentir por su poesía, esta cualidad incierta sigue aferrándose a ella. Así, por ejemplo, una extraña contradicción recorre su obra, que aborda la más profunda y omnicomprensiva visión del destino, el hecho de las vidas repetidas sobre la tierra. Por una parte, se dice de él que estaba convencido de que "había vivido una vez en Moscú en una encarnación anterior", mientras que en las Elegías de Duino subraya como un encantamiento el hecho de vivir una sola vez en la tierra:

". . . -por qué entonces

y, ¿por qué nosotros, eludiendo

nuestro destino, ¿aún anhelamos ese mismo destino? ...

No porque exista la buena fortuna,

esa ganancia precipitada que presagia la pérdida venidera.

No por curiosidad, ni como un encargo dado al corazón,

como si también pudiera estar latiendo en el laurel. . .

Pero porque estar aquí sí importa, y porque todo eso está aquí,

aunque fugaz, aparentemente nos necesita -de alguna extraña manera

nos concierne. A nosotros, lo más efímero de todo. Una vida

para cada cosa, única, irrepetible. Una vez y no más.

Y para

nosotros también,

sólo una vez. Nunca más. Pero esto

haber sido una vez, aunque sólo sea una vez:

de la tierra, parece ser irrevocable".

- Rainer Maria Rilke, de la Novena Elegía de Duino / trans. Alfred Corn

En ese momento estaba anunciada una conferencia de Rudolf Steiner sobre la representación en el arte de aquellas cualidades que se revelan a los sentidos y al mismo tiempo son suprasensibles. Desde mi lugar tuve la oportunidad de observar a Rilke, que estaba sentado entre el público, y casi tuve que suponer que, como ocurría comúnmente con él en aquella época, no se sentía a gusto.

Al día siguiente me reuní con Michael Bauer y otros conocidos en nuestro restaurante. Durante años me había sentido profundamente unido al amigo más incondicional de Christian Morgenstern. En mi diario está inscrita esta frase sobre Bauer: "Creer en un hombre es tener sentimientos comunes con su yo superior".

Los presentes estaban comentando la conferencia de Rudolf Steiner cuando entró Rilke. Había un deseo general de conocer su opinión al respecto. Tras algunas dudas, me convencieron de que me acercara a él, como él había hecho conmigo poco tiempo antes. Sentí que podía aventurarme a devolverle la visita.

Sin expresar ninguna opinión sobre la exposición de Rudolf Steiner, Rilke comenzó a desarrollar sus propias ideas sobre nuestra conexión con lo suprasensible. "Recibimos impresiones a través de los sentidos", dijo, "a través de. ojo, oído, gusto. Entre estos sentidos hay "vacíos", que todavía se llenan en el caso de los pueblos primitivos, pero que con nosotros han muerto." Y en una servilleta de papel dibujó un círculo, que dividió en sectores separados, sombreándolos alternativamente, de modo que finalmente surgió una especie de disco con caracteres cuneiformes negros. "Es necesario hacer que estas partes sean cultivables", continuó. "Eso nos da bastante que hacer". Y empezó a hablar de la obra de Huysman. Sinfonía de olores.

Me alegré de que la nueva vida que había que dar a las facultades marchitas surgiera en una etapa superior -fuera de la esfera de la cognición, no de la sensibilidad- por medios que estuvieran abiertos a todos, y ya no fueran el privilegio de unos pocos favorecidos.

Aquí volví a ser consciente de esa oposición interior, y callé.

La Pantera

Su visión, desde las barras que pasan constantemente,

se ha cansado tanto que no puede sostener

nada más. Le parece que hay

mil barrotes; y tras los barrotes, ningún mundo.

Mientras camina en círculos estrechos, una y otra vez,

el movimiento de sus poderosas y suaves zancadas

es como una danza ritual alrededor de un centro

en la que una poderosa voluntad permanece paralizada.

Sólo a veces, la cortina de los alumnos

levanta, en silencio-. Entra una imagen,

se precipita a través de los músculos tensos y detenidos,

se clava en el corazón y desaparece.

- Rainer Maria Rilke (traducido por Stephen Mitchell)

Segundo recuerdo

El pintor Paul Cézanne

En la Exposición de Verano de 1936, en la que, treinta años después de la muerte de Cézanne, se reunieron más de 180 de sus cuadros en el invernadero de los Jardines de las Tullerías de París, se podían ver varios recuerdos justo en la entrada: La última paleta de Cézanne; su mochila; algunas cartas ilustradas a Emile Zola y, además, un cráneo humano y un Cupido que había dibujado o pintado a menudo.

Estas reliquias íntimas se contemplan con reverente absorción. Son natures mortes...dando testimonio del espíritu vivo.

La paleta había sido utilizada por él sólo dos días antes de su muerte, cuando una tormenta le sorprendió en su trabajo y le provocó la enfermedad que le causó la muerte. La pintura blanca, exprimida del tubo, tiene el aspecto de una crisálida de mariposa, pero se ha vuelto dura y gris; el naranja se parece a la arcilla desmenuzada del camino; el brillo se ha desvanecido en el rojo; el azul se ha oscurecido; todo es tierra lava sin vida.

La mirada del visitante recorre entonces el panorama de salas colgadas de cuadros hasta llegar a la sala más alejada de todas, cuya pared trasera está ocupada por el chef d'œuvre de Cézanne, el cuadro gigante, Les Grandes Baigneuses.

Aunque inacabada, tiene el carácter de lo acabado. Los óleos están tratados como acuarelas, de modo que los tonos predominantes en esta nube de refulgencia -azules y verdes- parecen creados de su propio elemento, del agua misma. "Todo nace del agua", dice Tales. "Todo nace del aire", dice Anaximandro. Pero para los filósofos presocráticos de Mileto, los elementos aún estaban dotados de alma.

La belleza, que brotaba de la Naturaleza Divina, ya no se expresa arquitectónicamente con Cézanne del mismo modo que lo hacía entre los griegos, sino con el movimiento rítmico; sus formas se han convertido al mismo tiempo en sonidos. El cuadro está más compuesto que construido, pero se ajusta estrictamente a la ley.

La forma triangular, característica del frontón de mármol del templo griego, se eleva aquí gracias al poder arbóreo, curvado hacia el exterior y abierto hacia la parte superior. En las catorce figuras femeninas que, esbeltas como los troncos de los árboles, se agrupan entre ellos, se aprecia más la armonía del crecimiento que la proporción de los miembros. Así, podemos imaginar la arboleda sagrada de un pueblo antiguo con su culto a la vida. A través de los árboles brilla un arroyo, que despierta en nosotros el deseo de viajar a Arcady, porque sobre su superficie líquida se cierne, a pesar de las orillas llanas a la visión actual, el sentido de un sueño de hace mucho tiempo.

Un pintor que puede situar un cuadro así en una época como la nuestra, que ve las cosas de manera tan diferente, lleva en su ojo no sólo el cuadro exterior que se proyecta sobre la retina, sino un poder de iluminación que sale de su naturaleza más íntima y se remonta a un pasado remoto. Esta imagen no es concebida por el intelecto, sino que se logra con un grado de profundidad que sólo se ha desplegado a través de la práctica incansable y por lentos grados. Es la misma capacidad que se detecta en los grandes dramaturgos cuando, con inesperada brusquedad, llegan al punto crítico de sus tragedias. En esta obra se perciben elementos misteriosos de la época precristiana y se retrocede miles de años.

Y uno se conmueve al pensar en aquella tormenta que sobrecogió a Cézanne en su última obra. Para él, los mismos elementos con los que creó la mejor composición de su vida, le trajeron la muerte.

Junto a la paleta, con sus vestigios de color, descansa la mochila marrón amarillenta que le acompañaba en sus paseos campestres.

Es tan elocuente que uno visualiza instintivamente los hombros que la portaron.

Allí también está la cabeza de la muerte, y uno busca pruebas del uso que le dio Cézanne. Su réplica pintada se encuentra con otras dos (I'rois têtes de mort) colocadas sobre una alfombra oriental que muestra un dibujo de flores de color marrón púrpura del mismo tamaño que las sombrías cuencas de los ojos. Estas oquedades, junto a las flores oscuramente luminosas, hacen pensar en oscuros remolinos, succionando.

Es un bodegón post mortem. Sobre la riqueza de la tela, las cabezas de los muertos producen un efecto no sólo de muerte, sino de mortalidad, como la muerte potenciada, la "muerte segunda" de la que habla San Pablo, que Cristo resucitado pudo contemplar tras la Crucifixión.

Cézanne siempre vuelve sobre este tema. Se remonta a su "periodo oscuro", cuando mostraba preferencia por el marrón, el blanco y el negro en sus cuadros. En 1876 ya había pintado une nature morte avec une tête de mort. Incluso en la vejez no pudo escapar de este modelo. Se cuenta que durante semanas trabajó en él varias horas diarias de 6 a 10 de la mañana, como haciendo que su voluntad cambiara el color y la forma casi cada día.

El hecho de que Cézanne se sintiera inclinado a pintar el mismo tema durante largos periodos seguidos no se debía en absoluto a una falta de imaginación, sino más bien a las inagotables profundidades de su alma. No se entregaba a tales ejercicios en un sentido ingenuo (como un niño que nunca tiene suficiente de un cuento de hadas), ni de manera piadosa (como un santo que se sumerge cada vez más profundamente en la oración), sino como un artista en busca de conocimiento, que hace de sí mismo y de su tema un estudio. Medita sobre el motivo pictórico. Gracias al fortalecimiento del alma que consiguió, se agudizó ese ojo interior que se nutre de la sangre (y que en el caso de las personas apasionadas sufre un oscurecimiento), mientras que el ojo exterior -el mecanismo físico que sólo da imágenes especulares sin vida- se vitalizó. Cézanne pudo así, como uno de los primeros, llevar a cabo la transición de la época oscura del siglo XIX a la nueva iluminación, un proceso típico de los pintores más destacados de ese periodo.

En su "Naturaleza muerta con el reloj de mármol negro" la oscuridad de la primera época de Cézanne encuentra una expresión sintomática. El tiempo parece detenerse.

Significativamente, este motivo está tomado de la habitación de Zola. Zola y Cézanne se conocieron en su primera juventud, y parecía cosa del destino que el célebre pintor retratara al célebre escritor con la mirada que éste dirigía a su tiempo, con un ojo aún no iluminado interiormente, pero que irradiaba una voluntad inquebrantable de verdad.

Zola, tal como lo retrata Cézanne, es el investigador observador y el espíritu libre, el publicista que lucha fanáticamente por la justicia. El cuadro al que me refiero ("El poeta Alexis leyendo a Zola") es de la misma época que el "Bodegón con el reloj de mármol negro", pintado hacia 1868. Zola está sentado sobre un cojín blanco, vestido de blanco. Su atuendo, a pesar de su cotidianidad, tiene un extraño encanto. Su pose, que sugiere más recogimiento que reposo, hace pensar involuntariamente: podría tratarse de un árabe.

Sin duda, el hecho de que Cézanne pinte a Zola no sobre un taburete como Alexis -que aparece de perfil a la izquierda del cuadro, más agachado que sentado, con el manuscrito en la mano-, sino casi a ras de suelo, como en una mezquita, donde no hay ni taburetes ni bancos, tiene un significado más que artístico.

En esta habitación todo está desnudo. Zola, con expresión concentrada pero abierta, mantiene la cabeza hacia delante y ligeramente inclinada. Una mano cuelga descuidadamente hacia abajo; una rodilla está metida debajo. Así, aparece como un Califa que se ha emancipado de Alá, pero que ahora ha transferido la voluntad de lucha, que antes empleaba la espada, a la pluma; aparece como el padre del naturalismo. Su cabeza sobrepasa un umbral situado a su espalda, en un espacio alargado muy oscuro y estrecho, cortado en la parte superior. A pesar del efecto abstracto de las superficies claras y oscuras divididas geométricamente, el cuadro es inquietante, su austeridad es opresiva. Sin embargo, Cézanne ha conseguido iluminar la penumbra que más tarde asfixiaría a Zola. Es como si su ojo hubiera extraído la vitalidad de esos sentidos que aún no han perdido su propia vida, los sentidos del gusto y del tacto; como si se hubiera convertido en un órgano de vida. La flor del geranio, con su rosa apagado, casi se puede sentir en los labios, mientras que la áspera superficie verde de las hojas casi invita a ser acariciada con las yemas de los dedos. En el paisaje de atrás, la sombra ha desaparecido del verde. El rojo claro resplandece. La montaña se disuelve en una bruma azul violeta. La luz que invade el espacio amplía sus límites, pero el efecto no es ni de disolución ni de difuminación, a pesar de la incomprensible extensión, sino más bien de profundización y fortalecimiento.

Los contornos de la tierra permanecen definidos.

Los marrones de Cézanne son de lo más puro, el marrón de la tierra, del maíz y del pan. Uno experimenta por doquier el acceso a un mundo etéreo. ¡Qué celestiales parecen ahora el mar, las colinas y los bosques!

El mundo se nos presenta de nuevo: el árbol, la manzana arrancada en el plato, el plato mismo, junto a él el cuchillo, la botella, la taza, el mantel; cada objeto, ya sea en la mesa de la cocina o en el piano. La pipa de arcilla en la boca del jugador de cartas puede saborearse visualmente.

Personas apenas perceptibles en la vida cotidiana, amas de casa, campesinos, han sido tan transformados por un toque de azul verdoso o azul violeta que uno nunca se cansa de contemplarlos. Y su hogareña esposa, esa alma buena de rostro ovalado, impone nuestra reverencia.

Y a continuación, la montaña Sainte Victoire. Uno reconoce aquí la tarea encomendada a Cezanne por los propios dioses, pintarla repetidamente hasta que el espectador pueda llevarse el cuadro consigo como meta para toda su vida y el más allá. Aunque la tierra se convierta en polvo, el cuadro pintado por este artista permanecerá. Lo que ha hecho de la montaña con sus felices etapas de color, del amarillo anaranjado al rojo violáceo, podemos conservarlo; nos ha presentado una meta: la nueva tierra.

Es sorprendente que uno pueda llevarse más de lo que ha visto en esos lienzos. Porque si uno cierra los ojos y se imagina la galería para sí mismo, el espacio visual detrás de los párpados se llena no sólo de los paisajes, retratos y naturalezas muertas que uno ha visto, sino de muchos otros seres que se mezclan con ellos.

Y ahora el propio maestro está ante nosotros. "Venid", dice, "aún hay cosas más bellas que pintar".

Levanta la mochila, y mientras se la abrocha sobre los hombros. Se ve que hay alas. . . Se aleja volando.

6.19.25