Chef de section Christiane Haid & STIL Rédactrice en chef Ariane Eichenberg

Chers amis :

STIL est une publication trimestrielle en langue allemande de la section des arts littéraires et des sciences humaines et de la section des arts visuels. Les deux sections sont dirigées par Christiane Haid. J'ai publié des articles sur STIL plusieurs fois sur ce site au fil des ans. L'article le plus récent concernait le numéro de juin 2025 (St. John's).

STIL est disponible en allemand pour les lecteurs nord-américains qui peuvent l'acheter à l'unité. Cliquez ici pour plus d'informations.

Actuellement, cette excellente publication n'est disponible qu'en allemand, mais des efforts sont en cours pour lancer une édition en anglais. C'est l'un des thèmes abordés dans l'interview qui suit. Cet entretien a été publié pour la première fois à la Saint-Michel 2025 sur le site Internet de la Société anthroposophique allemande (AGiD.Aktuell). Olivia Girard a mené l'entretien. Je l'ai traduit avec son autorisation.

Introduction

STIL Le magazine a été fondé en 1979 par Wilhelm Oberhuber sous le titre STIL : La construction et l'architecture selon Goetheanistisches. Depuis 2009, il est publié trimestriellement par Verlag am Goetheanum sous le titre élargi de STIL : Le goethéisme dans l'art et la science. Michael Kurtz a succédé à Wilhelm Oberhuber à la tête de la rédaction en 2009 et a passé le relais à Ariane Eichenberg et Christiane Haid en 2020. STIL est ainsi devenu l'organe de la Section des belles sciences (Section des lettres et sciences humaines) et de la Section des arts visuels, et il est publié par les deux sections depuis avril 2025. Au fil des années, STIL est devenu un forum important pour les questions artistiques et scientifiques.

Interview

Olivia Girard: Comment avez-vous été impliqué dans les travaux de la section ?

Christiane Haid: La clé et la réponse à votre question est Novalis, que j'aime depuis l'âge de quatorze ans. Pendant mes années à Heidelberg à l'Institut Friedrich von Hardenberg, j'ai écrit mon premier essai sur "L'histoire comme mémoire de l'avenir : Une enquête poétique". Ce texte a incité Martina Maria Sam à me faire venir à Dornach en 2001 en tant qu'assistante de recherche pour aider à la mise en place de la section. Jusqu'alors, j'avais passé huit ans à étudier l'histoire de l'anthroposophie en tant qu'impulsion culturelle mondiale. A partir de 2001, j'ai participé au développement de la Section des beaux-arts jusqu'à ce qu'on me demande de travailler à la Fondation Albert Steffen. Cela m'a amené à m'intéresser encore plus intensément à la vie et à l'œuvre du premier responsable de la Section, Albert Steffen.

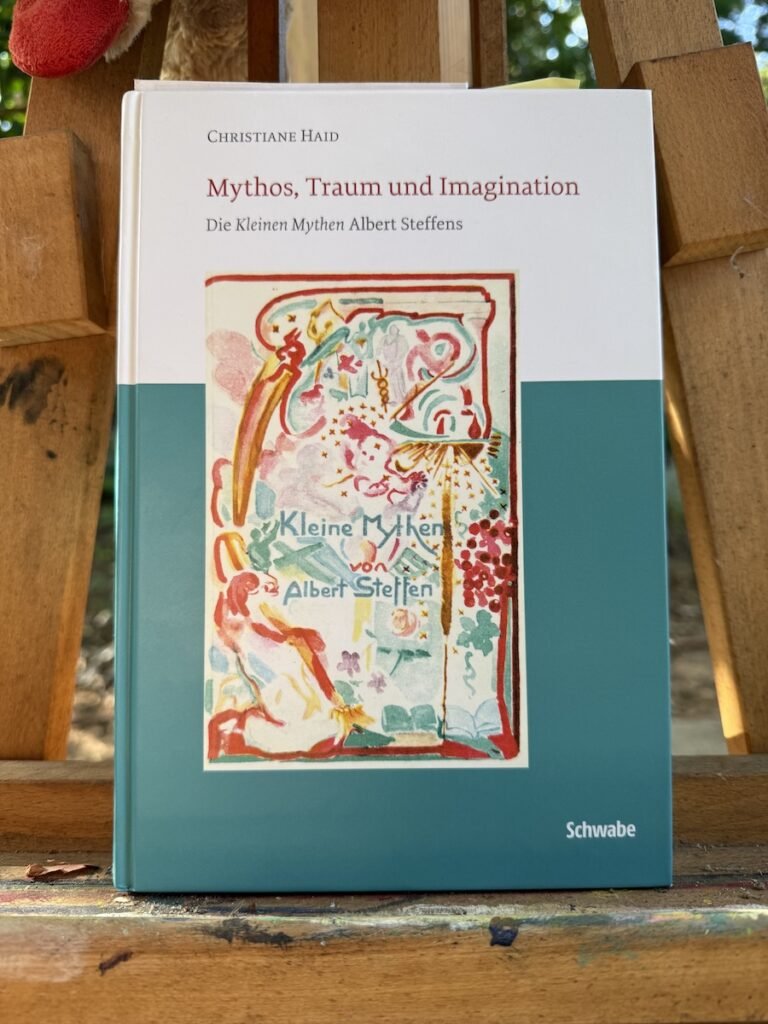

Tout en étant actif de cette manière, j'ai rédigé un mémoire sur le thème de la Mythe, rêve et imagination : Les petits mythes d'Albert Steffen à l'université de Hambourg, qui a été publié par Schwabe Verlag Basel en 2012.

J'ai ensuite occupé le poste de directeur du Goetheanum Verlag de 2009 à 2025. En 2012, on m'a demandé de prendre la tête de la section des arts littéraires et des sciences humaines, qui s'appelle en allemand la section des belles sciences. Wilhelm Oberhuber m'avait déjà demandé en 2008 si je voulais reprendre la rédaction de la revue STILMais le bon moment pour le faire n'est arrivé qu'en 2020, lorsque j'ai également accepté la direction de la section des arts visuels. Avec ma collègue Ariane Eichenberg, j'ai reconnu qu'il était nécessaire d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation. STIL a été l'occasion idéale de mettre en évidence les thèmes centraux et les tâches du travail des sections. Ces thèmes comprenaient également les œuvres et les biographies d'artistes. Ce nouveau départ a coïncidé avec une refonte graphique complète du magazine par Wolfram Schildt, de Berlin. Les choix graphiques de Wolfram Schildt complètent à merveille les thèmes et les sujets du magazine. Chaque numéro apporte son lot de plaisirs et de surprises.

Ariane Eichenberg: Quelques mots sur les personnes concernées.

En prenant du recul et en considérant cet élément personnel, je trouve que ces rencontres humaines sont fondamentalement cruciales pour les initiatives. Et pourtant, ces rencontres de personne à personne sont de plus en plus rares.

Frank Teichmann m'a ouvert les yeux sur cette section. Il a donné de nombreuses conférences et séminaires dans la section des belles sciences, par exemple sur les mystères égyptiens et grecs, sur Chartres et, plus récemment, sur Goethe et les Rose-Croix.

J'avais déjà rencontré Christiane Haid dans les années 1990 lors d'une conférence de presse. Wilhelm Meister conférence. Bien qu'il ait fallu plusieurs années avant que nous ne commencions notre collaboration, un fil vers cet avenir avait été tissé. Et après une longue conversation sur l'effet de la littérature et du langage sur les gens, il était clair que ces questions étaient au cœur de notre Section des belles sciences. Comment l'écriture et le langage peuvent-ils être un pont vers le spirituel ?

Olivia Girard: Le journal STIL a une longue histoire. Fondée en 1979, elle est publiée sous un titre élargi depuis 2009 et a été remaniée et recentrée à l'occasion de la Saint-Michel 2020. Comment décririez-vous le fil conducteur qui a permis à la revue de traverser les décennies ?

Christiane Haid: Je voudrais souligner la qualité exceptionnelle des articles. STIL a été fondée en tant que revue scientifique et l'est restée jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'elle était encore publiée sous le nom de "Goetheanistisches Bilden und Bauen", il s'agissait avant tout d'un magazine d'architecture. Cependant, son contenu s'est constamment élargi. Sous la direction de Michael Kurtz, la peinture, la musique, la littérature, les beaux-arts et divers aspects de l'histoire culturelle ont été ajoutés. Des numéros récurrents ont également été consacrés à des pays particuliers, par exemple les îles britanniques.

Le souci et l'intérêt pour l'être humain, le souci et l'intérêt pour la créativité humaine dans tous les arts, ainsi que la philosophie et l'anthroposophie, sont des préoccupations fondamentales du cœur, au cœur de l'action de l'Union européenne. STIL.

Nous l'abordons selon deux points de vue qui peuvent sembler contradictoires au premier abord : le point de vue de l'art et le point de vue de la science. Pourtant, l'art et la science sont bien au cœur de la Section des Belles Sciences. Le point de départ est bien sûr Goethe, pour qui l'art et la science sont des modes de connaissance complémentaires. Goethe décrit d'une manière merveilleusement impressionnante comment ces deux activités humaines fondamentales naissent d'une source commune. Goethe a incarné les deux cultures de l'art et de la science, et a ainsi modifié notre compréhension de la science et de l'art de manière fondamentale. On pourrait dire que Goethe a humanisé l'art et la science. Le fait que l'art et la science semblent encore séparés aujourd'hui est dû aux attitudes des XVIIIe et XIXe siècles, deux siècles qui ont donné naissance à la notion de "deux cultures séparées" - l'art et la science - en premier lieu. L'avenir réside dans une réunion renouvelée et consciente de l'art et de la science. En rapprochant la science de l'art, on transforme la science, on la recentre sur l'humain et on l'élève à la plénitude grâce à l'idéal de beauté. L'art, à son tour, peut être élevé du domaine purement inconscient et plutôt subjectif à quelque chose qui peut être saisi par la loi et rendu généralement accessible par une vision créative et non rationnelle.

Ariane Eichenberg : Le magazine est avant tout soutenu par les lecteurs qui s'abonnent non seulement à STIL mais qui le lisent aussi et sont inspirés pour voir les choses différemment. D'autre part, l'approche goethéenne constitue le fil conducteur : l'artistique, qui repose sur des connaissances scientifiquement exactes, et le scientifique, qui devient artistique par l'intermédiaire de l'individu. À l'époque de Michael Kurtz, il s'agissait plutôt d'un fil musical, tandis qu'à notre époque, il s'agit d'un fil linguistique-philosophique, voire architectural avec Pieter van der Ree de la section des arts visuels. Mais le fil conducteur est un intérêt constant pour la compréhension de la culture, de l'art, de la science et, au sens le plus large du terme, de la religion. Nous fournissons un contexte plus large pour les situer dans notre monde d'aujourd'hui.

Olivia Girard: Au fil du temps, la thématique s'est également élargie. Quels sont les aspects du goethéisme qui vous tiennent particulièrement à cœur aujourd'hui ?

Christiane Haid: Le mot "goethéisme" peut évoquer des images de rapports protocolaires, de méthodologies scientifiques ou de biologie. Pour nous, c'est la vision du monde de Goethe qui est au centre de notre réflexion : sa façon d'observer, de rechercher et de réfléchir. C'est grâce à sa façon de voir, de réfléchir et de faire des recherches que son art et sa science ont pu s'épanouir. Une des premières conférences de Rudolf Steiner, Goethe, père d'une nouvelle science esthétiquerésume à merveille nos principales préoccupations.

La conférence nous demande d'élever le domaine matériel par le biais de l'activité artistique - et l'on pourrait très bien étendre cela à l'activité scientifique - de telle sorte que le domaine matériel soit transformé par l'activité artistique/scientifique. Il s'agit d'une sorte de processus de résurrection au sens rosicrucien du terme.

Ariane Eichenberg: En tant que spécialiste de la littérature, la littérature et la langue sont au cœur de mes préoccupations, y compris la langue de l'anthroposophie et de Rudolf Steiner. Le thème principal de Michaelmas 2025 est : Lire et comprendre Rudolf Steiner. Différents auteurs explorent le langage et les processus de pensée de Rudolf Steiner dans ses œuvres écrites. Pour moi, il était essentiel de montrer comment le spirituel se manifeste dans le langage lorsque nous lisons de manière réfléchie et que nous recréons ainsi le texte à chaque fois que nous l'abordons. L'écriture est une "partition" (expression que Rudolf Steiner utilisait pour désigner le travail de l'esprit). La philosophie de la liberté et Un aperçu de la science ésotérique) que nous pouvons pratiquer de manière répétée. Il ne s'agit pas de la réception d'un contenu, mais du mouvement de la pensée. Dans un premier temps, les termes littéraires sont utiles ici, mais dans les étapes suivantes, ils doivent être transférés aux sciences humaines.

Olivia Girard: STIL est désormais publié trimestriellement par la section des belles sciences et la section des arts visuels. Comment cette collaboration se traduit-elle dans la pratique éditoriale quotidienne ?

Christiane Haid: Il s'agit d'une interconnexion très étroite, exactement comme je l'ai décrit précédemment. Les deux domaines s'enrichissent mutuellement sans brouiller leurs contours, de sorte que, sur le plan social également, il s'agit de deux cercles qui forment leurs propres contextes avec des personnes très différentes, mais qui apprennent l'une de l'autre, se défient l'une l'autre et s'enrichissent l'une l'autre.

Ariane Eichenberg: Les sections des belles sciences et des arts visuels sont toutes deux dirigées par Christiane Haid. Il y a donc déjà un lien et un échange permanent. On peut le constater, par exemple, dans la grande exposition Rudolf Steiner Enflammé par l'esprit du cosmos .. au Goetheanum, qui sera exposée jusqu'à l'été 2026.

Cliquez ici pour visionner la vidéo.

Cliquez ici pour visionner la vidéo.

Christiane Haid a initié l'exposition, Pieter van der Ree en a assuré le commissariat et nous avons échangé des idées sur les textes et les images. Cela signifie également une étroite collaboration avec STIL. Stil ne serait pas STIL sans les arts visuels. Il se nourrit d'images, d'œuvres d'art et de conversations avec les artistes

Olivia Girard: À une époque dominée par les médias numériques, vous continuez à vous appuyer sur un magazine imprimé. Quel rôle joue le format imprimé pour vos lecteurs ?

Christiane Haid: Nous attachons une grande importance à une conception visuellement et haptiquement belle et attrayante - quelque chose que l'on peut tenir, toucher et sentir.

STIL permet aux lecteurs de s'évader de leur vie quotidienne sur écran et de faire une pause créative sans électricité ni stimuli nerveux. Les articles sont souvent difficiles et exigeants. Ils demandent de la concentration et de la persévérance, car ils sont généralement beaucoup plus longs que les articles d'autres magazines. C'est particulièrement important pour nous, car nous nous efforçons de proposer des lectures approfondies de haut niveau et espérons que, même dans notre monde au rythme effréné, il y aura toujours des lecteurs prêts à prendre le temps et à faire l'effort nécessaire. Les numéros restent pertinents au-delà de leur date de publication. Grâce à leur orientation thématique, ils peuvent être lus et relus, même des années plus tard, comme des livres.

Ariane Eichenberg: Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, car nous n'avons pas mené d'enquête pour répondre à cette question. Cependant, je suppose que nous avons des lecteurs qui souhaitent spécifiquement ce format imprimé. Nos articles sont exceptionnellement longs. Nous pourrions faire un livre de chaque numéro de STIL. En outre, les thèmes et le langage sont sophistiqués. Il ne s'agit pas de textes que l'on peut simplement parcourir. Il peut arriver que l'on veuille revenir en arrière pour relire quelque chose, voire surligner un élément. Bien sûr, il est possible de faire tout cela au format numérique, mais dans l'ensemble, cela plaide en faveur d'une édition imprimée qui invite à s'attarder. Pour une version anglaise de STILqui est en cours d'élaboration, nous souhaiterions toutefois, dans un premier temps, utiliser un format numérique.

Personnellement, je préfère le magazine imprimé. Lorsque je cherche quelque chose dans un article, j'attrape toujours ma pile de STIL à côté de mon bureau, et je lis la version imprimée. Le beau papier épais, le grand format et l'aspect de la mise en page me donnent toujours envie de lire un peu plus loin et de feuilleter les pages.

Olivia Girard: Lorsque vous pensez aux années à venir, quels sont les développements que vous souhaiteriez voir se produire pour STIL et quels sont les sujets que vous aimeriez particulièrement aborder ?

Christiane Haid: Nous voulons que notre magazine offre une orientation intérieure et une profondeur. Nous voulons également aborder des sujets controversés sans tomber dans la politique. Il est étonnant que Goethe, dans la tourmente de la Révolution française, ait été intensément préoccupé par la Perse et Hafiz, et que Schiller ait écrit ses lettres sur l'éducation esthétique de l'être humain. Il me semble que l'effet profond de l'éducation culturelle intérieure par la poésie, l'art et la philosophie est sous-estimé et minimisé. Les gens cherchent le grand levier et oublient que ce sont les tonalités et les impulsions subtiles et silencieuses qui touchent et changent les gens. L'orientation des revues découle souvent du contenu des conférences organisées par les deux sections au Goetheanum. Nous nous efforçons également d'aborder des sujets et des questions pertinents en nous basant sur notre perception de l'actualité, sur nos rencontres avec les gens et sur les préoccupations et les impulsions intérieures qui nous parviennent. Le centenaire de la mort de Rudolf Steiner me semble marquer un tournant important. J'ai l'impression que l'anthroposophie devrait franchir une nouvelle étape dans les événements culturels et contemporains, imprégnée de vie, sans zèle missionnaire ni connaissances supérieures, mais plutôt par intérêt profond pour l'être humain et ses questions existentielles qui se posent en ces temps difficiles et stimulants.

Ariane Eichenberg: Bien sûr, nous aimerions avoir plus de lecteurs. Nous ne visons pas à être vendus dans les aéroports - nous devrions trop nous plier en quatre pour cela ! Mais il serait utile que nous puissions éventuellement devenir autonomes. Il est agréable d'entendre dire : "Quel excellent magazine vous produisez !". Ce serait encore plus agréable si plus de gens l'achetaient et le lisaient. C'est l'aspect externe. Un objectif interne est de relier plus étroitement les thèmes anthroposophiques aux phénomènes contemporains. A l'heure actuelle, ces phénomènes sont surtout des guerres, mais nous nous concentrons également sur les développements technologiques qui détruisent presque notre compréhension de ce que signifie être humain. Se pencher sur ces abîmes, trouver des moyens de les appréhender dans une perspective anthroposophique et être capable d'articuler ce que nous voyons, voilà une tâche centrale.

À propos de l'éditeur et de la rédactrice en chef

Dr. phil. Christiane HaidNé en 1965, il a étudié la langue et la littérature allemandes, l'histoire, l'art et l'éducation à Fribourg et Hambourg. Assistante de recherche à l'Institut Friedrich von Hardenberg pour les études culturelles, où elle étudie l'histoire de l'anthroposophie au 20e siècle. 2001 Assistante de recherche à la section des beaux-arts. En 2006, scientifique culturel à la Fondation Albert Steffen à Dornach. Depuis 2009, directeur de la maison d'édition Goetheanum. Doctorat en études littéraires : Mythe, rêve et imagination. Les petits mythes d'Albert Steffen, Bâle 2012. Depuis 2012, directeur de la Section des belles sciences au Goetheanum. 2019 à 2025 Directeur de programme du Goetheanum Verlag. 2024 Directeur de l'année d'étude de l'art au Goetheanum. Thèmes de recherche actuels : Humanisation de l'être humain par la littérature, IA et transhumanisme, esthétique et théorie des sens de Rudolf Steiner, Christian Morgenstern, Rilke, Novalis, Goethe, l'œuvre de Rudolf Steiner, entre autres.

Dr. phil. Ariane EichenbergNé en 1968, il a étudié l'anthroposophie à Stuttgart, la langue et la littérature allemandes et les études slaves à Heidelberg et Hambourg. Doctorat sur la littérature de la Shoah ; 2004 collaboration au projet de recherche "Souvenir et mémoire" à l'Institut des hautes études en sciences humaines (KWI) à Essen. À partir de 2005, assistante de recherche dans le cadre du projet de recherche "The Search for Democracy in the Shadow of Violence. Concepts de la famille et de la société pacifique entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début du XXIe siècle" (Cologne). De 2005 à 2022, rédacteur en chef du magazine "Erziehungskunst" (L'art de l'éducation). Depuis 2007, professeur d'allemand à l'école Waldorf libre d'Uhlandshöhe. 2010/11 Assistante de recherche à l'université de Stuttgart, 2012/13 à l'université de Tübingen. Depuis 2015, collaboratrice de la Section des belles sciences. Publications sur la mémoire et le souvenir, sur les traitements littéraires des événements traumatiques. Ses recherches portent sur l'importance de la littérature et de la langue à l'ère numérique.

10.09.25