"Übe dich im Betrachten des Geistes!"

Kunstwerke: Marion Donehower (Sektion Bildende Kunst)

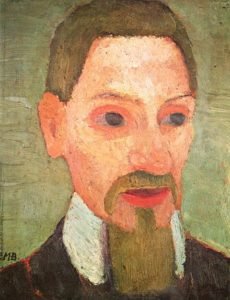

Rainer Maria Rilke / Paul Cézanne

Liebe Freunde,

Einer der einzigartigen Aspekte unserer Sektion für Literatur und Geisteswissenschaften ist ihre enge Verbindung zu den bildenden Künsten und zu den Sektion für Bildende Kunst.

Die meisten von Ihnen wissen, dass unser Sektionsleiter des 21. Christiane Haid (die an unseren nordamerikanischen Konferenzen 2024 und 2025 teilnahm)) ist der Leiter der Sektion für Bildende Kunst der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, sowie der Führer für unsere Sektion für literarische Kunst und Geisteswissenschaften (genannt Sektion für Schöne Wissenschaften auf Deutsch). Neben ihren literarischen und geisteswissenschaftlichen Aktivitäten ist Christiane auch als Künstlerin und Malerin tätig.

Künstlerische Kreativität war für unsere Sektion schon immer von zentraler Bedeutung...

Aber vielleicht wissen Sie nicht (oder Sie haben es vergessen), dass die Person, die von Rudolf Steiner als erster Leiter unserer Sektion war neben seinen anderen Talenten als Dichter, Romanautor und Dramatiker auch ein praktizierender bildender Künstler.

Ich spreche von Albert Steffen.

"Albert Steffen war schon Anthroposoph, bevor er überhaupt geboren wurde.

- Rudolf Steiner, gesprochen auf der Weihnachtstagung, 24. Dezember 1923, um 11.15 Uhr vormittags

"Was sagen?" Albert Wer?

Albert Steffen ist eine Person, deren Name und Aktivitäten sind vielen Freunden in Nordamerika nicht mehr so gut bekannt.

Manche Menschen fühlen sich sogar sehr unwohl oder sind nervös, wenn der Name Albert Steffen fällt. Das liegt oft an ihren Erinnerungen an die sehr schwierigen und traumatischen, krisenreichen Jahre nach dem Tod von Rudolf Steiner vor mehr als hundert Jahren, als die von Rudolf Steiner gegründete Allgemeine Gesellschaft an der Weihnachtskonferenz zerriss sich selbst.

Vielleicht sind wir jetzt, da wir in die zweiten hundert Jahre nach dem Tod von Rudolf Steiner ist es an der Zeit, diese Situation in den 1930er und 1940er Jahren in der Bewegung und in der Gesellschaft zu betrachten, da sie ein Thema von großer existenzieller Bedeutung beleuchtet, nämlich .

Spirituelle Freundschaft

Eines der laufenden Forschungsthemen unserer Fachgruppe, die sich seit 2010 regelmäßig in Nordkalifornien trifft, ist Spirituelle Freundschaft. Im Laufe der Jahre haben wir bei mehreren Treffen über spirituelle Freundschaft diskutiert: zum Beispiel über die Freundschaft von Goethe und Schiller, Mary Wollstonecraft und William Blake, Novalis und Ludwig Tieck. Wir haben uns auch mit der Freundschaft zwischen Albert Steffen und Percy MacKaye, der amerikanische Dichter und DramatikerVater von Arvia MacKaye Ege und Christy MacKaye Barnes. Wie Albert wird auch Percy heute weitgehend ignoriert oder an den Rand gedrängt, allerdings aus anderen Gründen.

Bei verschiedenen Treffen im Laufe der Jahre, Ich habe versucht, Percy MacKaye und seine erweiterte Familie hervorzuheben. Ich tat dies, um eine Diskussion über die Geschichte unserer Sektion und die Geschichte der anthroposophischen Bewegung im 20. Die spirituelle Freundschaft von Percy MacKaye (und anderen Mitgliedern der MacKaye-Familie, einschließlich Henry Barnes) mit Albert Steffen ist sehr wichtig für die Geschichte unserer Sektion ... wie auch für die Geschichte der Gesellschaft im Kontext der Krisenjahre des zwanzigsten Jahrhunderts nach Rudolf Steiners Tod im März 1925.

Es ist ein heikles Thema, voller Dramatik und darstellerischer Widersprüche. ... vielleicht würdig für einen jungen Romancier oder Dramatiker oder Drehbuchautor, der noch seine Stimme oder sein Publikum finden muss.

Ich werde auf dieses Thema der geistigen Freundschaft von Albert Steffen und Percy MacKaye in späteren Treffen und Beiträgen zurückkommen. Behalten Sie diese Website im Auge. Aber in der Zwischenzeit...

Rainer Maria Rilke; Paul Cézanne / Zwei Essays von Albert Steffen

Ich möchte Ihnen zwei Essays von Albert Steffen aus seinem Buch Buch der Rückschau [Buch der Erinnerung], veröffentlicht 1938. Diese erschienen zuvor in der Zeitschrift für Anthroposophie, die inzwischen aufgelöst wurde. Ich habe diese Aufsätze ausgewählt, weil sie die geistige Freundschaft zwischen unserer Sektion für Literatur und Geisteswissenschaften und der Sektion für Bildende Kunst illustrieren. Wir haben diese enge Freundschaft zwischen den bildenden Künsten und den literarischen Künsten erörtert, als wir uns mit dem englischen Dichter William Blake. Und als wir Blake studierten, haben wir sogar Musik in die Diskussion eingebracht. Patricia Dickson, Mitglied des Leitungsgremiums der Sektion Bildende Kunst, sang zwei Lieder von Blake's Lieder der Unschuld und der ErfahrungLieder, die eigens für die Stimme von Patricia Dickson komponiert wurden.

Vielleicht bei einer zukünftigen Neumond-Salon Treffen der Gruppe der Sektion Nordkalifornien, können auch Gedichte von Albert Steffen oder Percy MacKaye gesungen werden?

"Ich weiß, dass diese Welt eine Welt der Phantasie und der Visionen ist ... aber nicht jeder sieht das Gleiche. In den Augen eines Geizhalses ist eine Guinee viel schöner als die Sonne, und eine Tasche, die durch den Gebrauch von Geld getragen wird, hat schönere Proportionen als eine mit Trauben gefüllte Rebe. Der Baum, der die einen zu Tränen der Freude rührt, ist in den Augen der anderen nur ein grünes Ding, das im Weg steht. ... aber für die Augen des Menschen mit Phantasie ist die Natur die Phantasie selbst. Wie der Mensch ist, so sieht er. . . Für mich ist diese Welt eine einzige fortgesetzte Vision der Phantasie oder Einbildung..."

- William Blake, in einem Brief an Reverend John Trusler, 1777

Zwei Erinnerungen

von Albert Steffen

"Ein Dichter und ein Maler"

Erinnerung Eins

Der Dichter Rainer Maria Rilke

Meine Begegnungen mit Rainer Maria Rilke fallen in die Kriegsjahre (1914-1918), die ich in München verbrachte. In dem kleinen Restaurant, in dem ich meine Mittagsmahlzeit einnahm, wurde mein Interesse seit langem von einem Gast geweckt, der sporadisch auftauchte, sich unauffällig an einen einsamen Tisch setzte und eilig, ohne sich um seine Umgebung zu kümmern, eine einfache Mahlzeit zu sich nahm, um dann wieder zu verschwinden. Das bescheidene und doch vornehme Auftreten dieses schwer fassbaren Fremden war mir von Anfang an sympathisch, aber ich habe mich nie erkundigt, wer es sein könnte, der sich so offensichtlich hinter diesem Äußeren verbirgt, denn auch ich liebte es, inkognito zu gehen. Doch in dieser Hinsicht waren die beiden Einsamen sehr verschieden. Rilke grübelte innerlich. Ich war von Jugend an gewohnt, aufmerksam zu beobachten, und das hatte sich durch mein wissenschaftliches Studium verschärft, so dass es mir zur Gewohnheit geworden war, die Gesichter der Menschen zu skizzieren - Profil und Gestalt, Neigung des Kopfes, Haltung und Gestik - und erst dann wandte ich mich der Stimmung zu und suchte von dort aus zu den inneren Qualitäten vorzudringen, die sich als Färbung der Seele zeigten.

Rilke ließ seinen Blick kaum auf den Menschen ruhen, die dort ein- und ausgingen, obwohl es unter ihnen einige sehr interessante Gestalten gab. Ich schloss daraus, dass dies eine Angewohnheit war, die er sich wahrscheinlich in der Stadt angeeignet hatte (Schwabing - wo er lebte - konnte man kaum als Stadt bezeichnen), oder als Mittel des Selbstschutzes, da sein Blick, der eine suchende Eigenschaft besaß, seine ganze Seele nach sich zog und, um nicht in ihrer Empfindsamkeit verwundet zu werden, sich zwangsläufig davor hüten musste, gefangen zu werden.

Auch wenn ich dem Fremden in anderen Situationen begegnete, vor allem im Englischen Garten, erschien er mir als jemand, der lieber hört als sieht.

Das Merkwürdige war nun, dass der innere, beobachtende Sinn neue Ausdrucksformen suchen musste, um dieser Figur gerecht zu werden. So wurde ich oft zu dem Gedanken getrieben: "Diese Stirn ist wie ein Turm. Der Wächter, der dort Ausschau hält, sieht ein Heer von Geistern über ihm schweben; doch sind es nicht die Engelscharen der Christenheit, sondern des Islam."

Bemerkenswert war auch der Mund.

Sie erinnerte mit ihren langen, bärtigen Strähnen an eine Barbe [eine Welsart], die ich als Junge so gerne beobachtet hatte, wenn sie sich im klar fließenden Quellwasser zurücklehnte, während die Wellen über das glitzernde Steinbett plätscherten.

Plötzlich verstand ich auch den mal hellen, mal schattenhaften Schimmer, der aus diesen Augen strömte - der innere Wechsel von Vertrauen und Angst. Ein Geist, der frei ist und doch spürt, dass ein Schrecken über ihm schwebt!

Doch wovor fürchtete sich dieser Dichter? Davor, dass er seinem heimatlichen Element entrissen wird?

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich natürlich schon, wer er war, und er hatte auch meinen Namen gelernt.

Eines Tages setzte sich Rilke, der zehn Jahre älter war als ich, plötzlich an meinen Tisch und begann von einem Theaterstück zu erzählen, das er und ich am Abend zuvor gesehen hatten: Georg Kaisers "Von Morgen bis Mitternacht". Es hieß, Rilke habe es schon fünfmal gesehen. Es ging um Salutisten [Christen der Heilsarmee], die in ihrer Pflicht versagten. Wir haben dann über das Verhältnis von Wort und Tat und Lehre gesprochen.

Ich erzählte von einem Freund, der in Kunstgeschichte promoviert hatte und dann Offizier bei der Heilsarmee wurde. Dann drehte sich das Gespräch um den Krieg. Rilke erzählte, wie der mit ihm befreundete Maler Kokoschka seinen ersten Angriff mit den Dragonern erlebte. Er hatte die Hände über die Augen seines Pferdes gehalten, um sie zu schützen.

Als ich im Gespräch bemerkte, dass das Wissen meine Poesie produktiv beeinflusste, schwieg er, und ich spürte seine Ablehnung. Es wäre unfein gewesen, wenn ich Goethes Worte zitiert hätte:

"... durch eine geheime psychologische Wendung oder Gemütsverfassung, die vielleicht einer näheren Untersuchung wert wäre, glaube ich, mich zu einer Art von Produktion erhoben zu haben, die in vollem Bewusstsein das hervorbrachte, was auch jetzt noch meine Zustimmung findet, ohne dass ich vielleicht jemals wieder in demselben Fluss schwimmen könnte - ja, eine Gemütsverfassung, der Aristoteles und andere Prosaschriftsteller eine Art von Wahnsinn zuschreiben würden."

- Goethe, zitiert von Steffen

Diese geheime psychologische Wendung war mir seit langem bekannt; ich hatte sie neuerdings, durch Wissen vertrauenswürdig gemacht, in den Werken von Rudolf Steiner gefunden. Ohne ihre Ausübung, so musste ich mir sagen, würde die schöpferische Kraft künftiger Dichter zwangsläufig versiegen oder von den überhand nehmenden Errungenschaften der technischen Wissenschaft verschlungen werden. Ich hielt die Methode, die Goethe bei der Metamorphose der Pflanzen anwandte, für ein Hilfsmittel, um die aufkeimenden Kräfte der Seele zu wecken und am Leben zu erhalten. Es schien mir, dass sie auch für Rilke, der sich damals oft von seinem Genie verlassen fühlte, von Nutzen sein würde.

Natürlich habe ich nicht geglaubt, dass irgendeine Form der Ausbildung jemals die reine Poesie ersetzen könnte. Das war und blieb die Gnade. Trotzdem wuchs das Korn der Götter leichter, wenn auch unbemerkt, auf einem Feld, das täglich durch solche Übungen gepflegt wurde.

Rilke war auch einer, der sich selbst ausgebildet hat - aber nicht auf diesem Wissensgebiet. Trotz der Bewunderung, die man für seine Poesie empfinden kann, haftet ihr diese Ungewissheit an. So zieht sich zum Beispiel ein seltsamer Widerspruch durch sein Werk, das die tiefste und allumfassende Einsicht in das Schicksal, die Tatsache des wiederholten Lebens auf der Erde, berührt. Einerseits heißt es von ihm, er sei überzeugt, "in einer früheren Inkarnation einmal in Moskau gelebt zu haben", während er in den Duineser Elegien wie eine Beschwörung das einmalige Leben auf Erden betont:

". . . -warum dann

Menschen sein müssen?und, warum müssen wir, unter Umgehung der

unser Schicksal, noch immer nach eben diesem Schicksal sehnen? ...

Oh, nicht, weil das Glück existiert,

der überstürzte Gewinn, der den kommenden Verlust vorwegnimmt.

Nicht aus Neugierde und auch nicht als Auftrag, der dem Herzen gegeben wurde,

als ob es auch im Lorbeerbaum schlagen könnte.

Aber weil es wichtig ist, hier zu sein, und weil all das hier ist,

wenn auch flüchtig, braucht uns offenbar - auf eine seltsame Weise

betrifft uns. Uns, die Vergänglichsten von allen. Eine Lebensspanne

für jedes Ding, einmalig, einzigartig. Ein Mal und nicht mehr.

Und für

uns auch,

nur einmal. Und nie wieder. Aber das

einmal gewesen zu sein, auch wenn es nur ein einziges Mal war:

da es der Erde gehört, scheint es unwiderruflich zu sein."

- Rainer Maria Rilke, aus der Neunten Duineser Elegie / trans. Alfred Mais

Zu dieser Zeit war ein Vortrag von Rudolf Steiner über die Darstellung jener Qualitäten in der Kunst angekündigt, die sich den Sinnen offenbaren und zugleich übersinnlich sind. Von meinem Platz aus hatte ich Gelegenheit, Rilke zu beobachten, der unter den Zuhörern saß, und ich musste fast annehmen, dass er sich, wie es bei ihm damals üblich war, nicht wohl fühlte.

Am nächsten Tag traf ich Michael Bauer und andere Bekannte in unserem Restaurant. Seit Jahren war ich dem treuesten Freund von Christian Morgenstern zutiefst verbunden. In meinem Tagebuch steht dieser Satz über Bauer: "Der Glaube an einen Menschen ist ein Mitgefühl mit seinem höheren Selbst."

Die versammelte Gesellschaft diskutierte gerade über den Vortrag von Rudolf Steiner, als Rilke eintrat. Man wollte allgemein wissen, was er darüber dachte. Nach einigem Zögern ließ ich mich überreden, zu ihm hinüberzugehen, wie er es bei mir vor nicht allzu langer Zeit getan hatte. Ein solcher Gegenbesuch, dachte ich, könnte gewagt werden.

Ohne sich zu Rudolf Steiners Ausführungen zu äußern, begann Rilke, seine eigenen Vorstellungen über unsere Verbindung mit dem Übersinnlichen zu entwickeln. "Wir empfangen Eindrücke durch die Sinne", sagte er, "durch Auge, Ohr, Geschmack. Zwischen diesen Sinnen sind 'Leerstellen', die bei den Naturvölkern noch ausgefüllt werden, bei uns aber abgestorben sind." Und auf eine Papierserviette zeichnete er einen Kreis, den er in einzelne Sektoren unterteilte und diese abwechselnd schattierte, so dass schließlich eine Art Scheibe mit schwarzen Keilschriftzeichen entstand. "Es ist notwendig, diese Teile kultivierbar zu machen", fuhr er fort. "Damit haben wir genug zu tun." Und er begann von Huysman zu sprechen Symphonie der Gerüche.

Ich entgegnete, dass das neue Leben, das den verkümmerten Fähigkeiten zugeführt werden müsse, auf einer höheren Stufe - außerhalb der Sphäre des Erkennens, nicht des Empfindens - mit Mitteln entstehen solle, die allen offen stünden und nicht länger das Privileg einiger weniger seien.

Hier wurde mir der innere Widerstand wieder bewusst, und ich schwieg.

Der Panther

Seine Vision, von den ständig vorbeiziehenden Balken,

so müde geworden ist, dass er sich nicht mehr halten kann

alles andere. Es scheint ihm, als gäbe es

tausend Gitterstäbe, und hinter den Gittern keine Welt.

Während er in engen Kreisen umhergeht, immer und immer wieder,

die Bewegung seiner kraftvollen, weichen Schritte

ist wie ein ritueller Tanz um ein Zentrum

in dem ein mächtiger Wille gelähmt ist.

Nur manchmal, der Vorhang der Schüler

hebt, leise-. Ein Bild kommt herein,

strömt durch die angespannten, festgehaltenen Muskeln nach unten,

stößt ins Herz und ist weg.

- Rainer Maria Rilke (übersetzt von Stephen Mitchell)

Rückbesinnung Zwei

Der Maler Paul Cézanne

Bei der Sommerausstellung von 1936, bei der dreißig Jahre nach Cézannes Tod mehr als 180 seiner Bilder in der Orangerie der Tuilerien in Paris ausgestellt wurden, waren einige Erinnerungsstücke direkt im Eingangsbereich zu sehen: Cézannes letzte Palette, sein Rucksack, einige illustrierte Briefe an Emile Zola und außerdem ein menschlicher Schädel und ein Amor, die er oft gezeichnet oder gemalt hatte.

Diese intimen Reliquien betrachtet man mit ehrfürchtiger Versenkung. Sie sind sterbliche Naturen, Zeugnis für den lebendigen Geist.

Die Palette wurde von ihm nur zwei Tage vor seinem Tod benutzt, als ein Gewitter ihn bei der Arbeit überraschte und die Krankheit auslöste, an der er starb. Die weiße Farbe, aus der Tube gepresst, sieht aus wie eine Schmetterlings-Puppe, ist aber hart und grau geworden; das Orange ähnelt bröckelndem Lehm vom Wegesrand; das Rot hat seine Leuchtkraft verloren; das Blau ist dunkel geworden; alles ist leblose, lavaähnliche Erde.

Der Blick des Besuchers schweift dann durch die Räume, in denen die Bilder hängen, bis zum am weitesten entfernten Raum, dessen Rückwand von Cézannes Hauptwerk, dem Riesenbild, ausgefüllt wird, Les Grandes Baigneuses.

Obwohl es unvollendet ist, trägt es doch den Charakter der Vollendung. Die Ölfarben werden wie Aquarelle behandelt, so dass die vorherrschenden Farbtöne in dieser Wolke des Glanzes - die Blautöne und Grüntöne - wie aus ihrem eigenen Element, aus dem Wasser selbst, geschaffen erscheinen. "Alles wird aus dem Wasser geboren", sagt Thales, "Alles wird aus der Luft geboren", sagt Anaximander. Doch für die vorsokratischen Philosophen von Milet waren die Elemente noch mit einer Seele ausgestattet.

Die Schönheit, die der göttlichen Natur entspringt, drückt sich bei Cézanne nicht mehr architektonisch aus wie bei den Griechen, sondern in rhythmischer Bewegung; seine Formen sind zugleich zu Tönen geworden. Das Bild ist eher komponiert als gebaut, entspricht aber dennoch streng dem Gesetz.

Die dreieckige Form, die für den Marmorgiebel des griechischen Tempels charakteristisch ist, wird hier durch die Kraft der Bäume in die Höhe getrieben, nach außen gebogen und nach oben hin geöffnet. In den vierzehn weiblichen Figuren, die, schlank wie die Baumstämme, zwischen ihnen gruppiert sind, ist mehr die Harmonie des Wachstums als die Proportion der Glieder wiedergegeben. So können wir uns den heiligen Hain eines alten Volkes mit seinem Lebenskult vorstellen. Durch die Bäume hindurch schimmert ein fließender Bach, der in uns die Sehnsucht weckt, nach Arcady zu reisen, denn über seiner flüssigen Oberfläche hängt, trotz der für die gegenwärtige Sicht klaren Ufer, der Sinn eines längst vergangenen Traums.

Ein Maler, der ein solches Bild in eine Epoche wie die unsere setzen kann, die die Dinge so anders sieht, trägt in seinem Auge nicht nur das äußere Bild, das auf die Netzhaut projiziert wird, sondern eine Erleuchtungskraft, die aus seinem innersten Wesen kommt und bis in eine ferne Vergangenheit zurückreicht. Dieses Bild ist nicht vom Intellekt erdacht, sondern wird mit einer Tiefe erreicht, die sich nur durch unermüdliche Übung und in langsamen Schritten entfaltet hat. Es ist dieselbe Fähigkeit, die man bei den großen Dramatikern feststellen kann, wenn sie mit unerwarteter Plötzlichkeit zum entscheidenden Wendepunkt ihrer Tragödien führen. Man spürt in diesem Werk Mystery-Elemente aus vorchristlicher Zeit, und man wird um Jahrtausende zurückgeführt.

Und man fühlt sich bewegt bei dem Gedanken an den Sturm, der Cézanne bei seinem letzten Werk überkam. Für ihn brachten dieselben Elemente, aus denen er das größte Werk seines Lebens schuf, den Tod.

Neben der Palette mit ihren Farbresten liegt der gelblich-braune Rucksack, der ihn auf seinen Landgängen begleitete.

Sie ist so beredt, dass man sich unwillkürlich die Schultern vorstellt, die sie getragen haben.

Dort befindet sich auch der Totenkopf, und man sucht nach Beweisen für die Verwendung, die Cézanne ihm zugedacht hat. Seine gemalte Nachbildung findet sich mit zwei anderen (I'rois têtes de mort) auf einem Orientteppich, der ein Blumenmuster in violett-braunen Farben in der gleichen Größe wie die düsteren Augenhöhlen zeigt. Diese Vertiefungen neben den dunkel leuchtenden Blüten lassen an dunkle Strudel denken, die sich vollsaugen.

Es ist ein postmortales Stillleben. Gegen den Reichtum des Stoffes wirken die Köpfe der Toten nicht nur wie Tod, sondern wie Todlosigkeit, wie der potenzierte Tod, der "zweite Tod", von dem der heilige Paulus spricht und den der auferstandene Christus nach der Kreuzigung zu sehen bekam.

Cézanne kehrt immer wieder zu diesem Thema zurück. Es reicht zurück in seine "dunkle Periode", als er in seinen Bildern eine Vorliebe für Braun, Weiß und Schwarz zeigte. 1876 hatte er bereits gemalt eine tote Natur mit einer Totenwurzel. Selbst im hohen Alter konnte er sich nicht von diesem Modell lösen. Es wird berichtet, dass er wochenlang täglich von 6 bis 10 Uhr morgens mehrere Stunden daran arbeitete, als würde er fast täglich die Farbe und die Form durch seinen Willen verändern.

Dass Cézanne dazu neigte, lange Zeit am Stück dasselbe Thema zu malen, lag keineswegs an mangelnder Phantasie, sondern an den unerschöpflichen Tiefen seiner Seele. Er frönte solchen Übungen weder in naivem Sinne (wie ein Kind, das nie genug von einem Märchen haben kann), noch in frommer Manier (wie ein Heiliger, der sich immer tiefer ins Gebet vertieft), sondern als ein nach Erkenntnis strebender Künstler, der sich selbst und sein Sujet zur Studie macht. Er meditiert über das Bildmotiv. Durch die Stärkung der Seele, die er dadurch erreichte, wurde jenes innere Auge geschärft, das vom Blut genährt wird (und bei leidenschaftlichen Menschen eine Verdunkelung erfährt), während das äußere Auge - der physische Mechanismus, der nur leblose Spiegelbilder liefert - vitalisiert wurde. Cézanne konnte so als einer der ersten den Übergang von der dunklen Epoche des neunzehnten Jahrhunderts zu einer neuen Erleuchtung vollziehen, ein typischer Vorgang bei den führenden Malern jener Zeit.

In seinem "Stilleben mit der schwarzen Marmoruhr" findet die Dunkelheit der ersten Epoche Cézannes symptomatischen Ausdruck. Die Zeit scheint stillzustehen.

Bezeichnenderweise stammt dieses Motiv aus dem Zimmer von Zola. In ihrer frühen Jugend begegneten sich Zola und Cézanne, und es schien Schicksal zu sein, dass der berühmte Maler den berühmten Schriftsteller mit dem Blick darstellte, den dieser auf seine Zeit richtete - mit einem Auge, das noch nicht von innen erleuchtet war, aber einen unbeirrbaren Willen zur Wahrheit ausstrahlte.

Zola, wie er von Cézanne dargestellt wird, ist der scharf beobachtende Ermittler und Freigeist, der Publizist, der fanatisch für die Gerechtigkeit kämpft. Das Bild, das ich meine ("Der Dichter Alexis liest Zola vor")) stammt aus der gleichen Epoche wie das "Stilleben mit der schwarzen Marmoruhr", das um 1868 entstand. Zola sitzt auf einem weißen Kissen und ist in Weiß gekleidet. Seine Kleidung hat trotz ihrer Alltäglichkeit einen seltsamen Reiz. Seine Pose, die eher auf Sammlung als auf Ruhe hindeutet, lässt unwillkürlich den Gedanken aufkommen: Das könnte ein Araber gewesen sein.

Es ist sicherlich von mehr als nur künstlerischer Bedeutung, dass Cézanne Zola nicht auf einem Hocker malt, wie Alexis - der im Profil links im Bild zu sehen ist, eher kauernd als sitzend, mit dem Manuskript in der Hand - sondern fast auf Bodenhöhe, wie in einer Moschee, wo es weder Hocker noch Bänke gibt.

In diesem Raum ist alles kahl. Zola hält mit konzentriertem und doch offenem Blick den Kopf nach vorne und leicht gebeugt. Eine Hand hängt achtlos herab, ein Knie ist untergeschlagen. So erscheint er wie ein Kalif, der sich von Allah emanzipiert hat, aber den Kampfeswillen, der früher das Schwert benutzte, nun auf die Feder übertragen hat; er erscheint als Vater des Naturalismus. Sein Kopf ragt über eine Schwelle im Rücken in einen sehr dunklen und schmalen, langgestreckten Raum, der oben abgeschnitten ist. Trotz der abstrakten Wirkung der geometrisch geteilten dunklen und hellen Flächen ist das Bild unheimlich, seine Strenge beklemmend. Doch Cézanne ist es gelungen, Licht in die Düsternis zu bringen, an der Zola später erstickte. Es ist, als ob sein Auge den Sinnen, die noch nicht ihres eigenen Lebens beraubt sind, den Sinnen des Geschmacks und der Berührung, Vitalität entnommen hätte; als ob es sich in ein Organ des Lebens verwandelt hätte. Die Geranienblüte mit ihrem matten Rosa ist fast auf den Lippen zu spüren, während die raue grüne Oberfläche der Blätter fast zum Streicheln mit den Fingerspitzen einlädt. In der Landschaft dahinter ist der Schatten aus dem Grün verschwunden. Helles Rot schimmert hervor. Der Berg löst sich in violettblauem Dunst auf. Das Licht, das in den Raum eindringt, dehnt seine Grenzen aus, aber trotz der unfassbaren Ausdehnung ist die Wirkung weder eine Auflösung noch eine Unschärfe, sondern eher eine Vertiefung und Verstärkung.

Die Umrisse der Erde bleiben definiert.

Cézannes Brauntöne sind die reinsten, das Braun der Erde, des Getreides und des Brotes. Man erlebt überall den Zugang zu einer ätherischen Welt. Wie himmlisch erscheinen jetzt das Meer, die Hügel und die Wälder!

Die Welt wird uns neu präsentiert - der Baum, der gepflückte Apfel auf dem Teller, der Teller selbst, daneben das Messer, die Flasche, die Tasse, das Tischtuch; jeder Gegenstand, ob auf dem Küchentisch oder dem Klavier. Die Tonpfeife im Mund des Kartenspielers kann visuell geschmeckt werden.

Menschen, die im Alltag kaum auffallen, Hausfrauen, Bauern, sind durch einen Hauch von Blaugrün oder Blauviolett so verwandelt, dass man nicht müde wird, sie zu betrachten. Und seine häusliche Frau, diese gute Seele mit ihrem ovalen Gesicht, gebietet unsere Verehrung.

Und dann ist da noch der Berg, Sainte Victoire. Man erkennt hier die Aufgabe, die Cezanne von den Göttern selbst gestellt wurde, ihn immer wieder zu malen, bis der Betrachter das Bild als Ziel für sein ganzes Leben und das Jenseits mitnehmen kann. Möge die Erde zu Staub zerfallen, ihr Bild, wie es dieser Künstler gemalt hat, wird bleiben. Was er aus dem Berg mit seinen glücklichen Farbstufen von orange-gelb bis violett-rot gemacht hat, dürfen wir behalten; er hat uns ein Ziel vor Augen gestellt - die neue Erde.

Erstaunlich, dass man mehr mitnehmen kann, als man auf diesen Leinwänden gesehen hat. Denn wenn man die Augen schließt und sich die Galerie vorstellt, füllt sich der visuelle Raum hinter den Augenlidern nicht nur mit den Landschaften, Porträts und Stillleben, die man gesehen hat, sondern mit vielen anderen Wesen, die sich mit ihnen vermischen.

Und nun steht der Meister selbst vor uns. "Kommt", sagt er, "es gibt noch mehr schöne Dinge zu malen".

Er hebt den Rucksack an und schnallt ihn auf seine Schultern. Man sieht, dass es Flügel sind. . . Er schwebt davon.

6.19.25